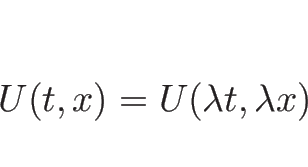

方程式 (3.3) は、スケール変換

![]() (

(![]() : 定数)

に関して不変、

すなわち

: 定数)

に関して不変、

すなわち ![]() が (3.3) の解であるとき、

が (3.3) の解であるとき、

![]() も (3.3) の解であり、

そのスケール変換に関して不変な初期値を与えれば、

そしてもしその初期値問題の解が一意的ならば、

も (3.3) の解であり、

そのスケール変換に関して不変な初期値を与えれば、

そしてもしその初期値問題の解が一意的ならば、

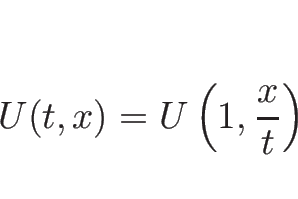

実際に、滑らかな中心波を求めてみることにする。

![]() を 1 変数

を 1 変数 ![]() の滑らかな関数で、

の滑らかな関数で、

![]() であるとすると、

であるとすると、

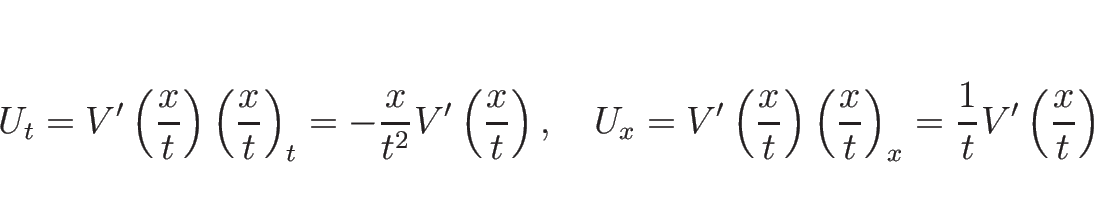

この式 (3.5) は 1 本の式、

(3.6) は ![]() 本の式で、

合計

本の式で、

合計 ![]() 本の式があることになるが、

未知関数はベクトル値関数

本の式があることになるが、

未知関数はベクトル値関数 ![]() とスカラー値関数

とスカラー値関数 ![]() 、

つまり

、

つまり ![]() 個の関数となるので、

この

個の関数となるので、

この ![]() 本の式でこれらが決定されることとなる。

本の式でこれらが決定されることとなる。

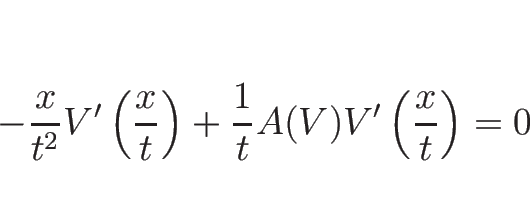

(3.6) の式は

![]() と

と ![]() が平行であることを表しているが、

ベクトル

が平行であることを表しているが、

ベクトル ![]() を

を ![]() 内のベクトル場と見れば、

(3.6) は

内のベクトル場と見れば、

(3.6) は

![]() がそのベクトル場の積分曲線であることを意味している。

よって、(3.6) の式は

がそのベクトル場の積分曲線であることを意味している。

よって、(3.6) の式は

![]() 内の

内の ![]() の軌道 (

の軌道 (![]() にはよらない) を決定し、

その軌道上のパラメータに関する依存性 (移動速度) を決定するのが

(3.5) であると見ることができる。

にはよらない) を決定し、

その軌道上のパラメータに関する依存性 (移動速度) を決定するのが

(3.5) であると見ることができる。

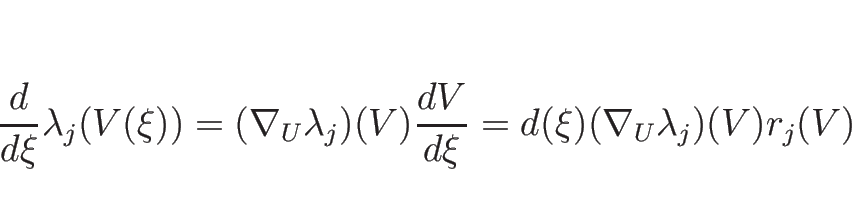

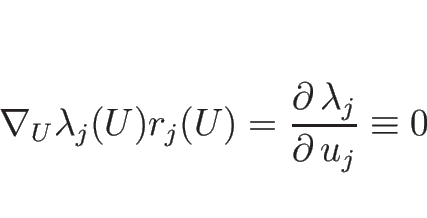

この、![]() の積分曲線

の積分曲線 ![]() 上での

上での ![]() の変化を

考えてみる。

(3.6) より、

の変化を

考えてみる。

(3.6) より、

![]() で

で

![]() である場合は、

である場合は、

![]() -特性方向は 線形退化 (linearly degenerate) しているといい、

-特性方向は 線形退化 (linearly degenerate) しているといい、

![]() のすべての

のすべての ![]() で

で

![]() である場合は、

である場合は、![]() -特性方向は 真性非線形 (genuinely nonlinear)

であるという。

真性非線形の場合は、

必要ならば

-特性方向は 真性非線形 (genuinely nonlinear)

であるという。

真性非線形の場合は、

必要ならば ![]() の代わりに

の代わりに ![]() を考えることで、

を考えることで、

![]() と仮定することにする。

なお、

と仮定することにする。

なお、![]() をさらに正規化して、

をさらに正規化して、

![]() とすることも多い

(が、ここでは単に正であるとしておく)。

とすることも多い

(が、ここでは単に正であるとしておく)。

線形退化と真性非線形をごく特別な場合について説明する。

例えば ![]() が対角行列

が対角行列

![\begin{displaymath}

A(U)=\left[

\begin{array}{ccc}

\lambda_1(U) & & \smash{\lo...

...

\smash{\hbox{\Huge$0$}} && \lambda_N(U)

\end{array} \right]

\end{displaymath}](img250.png)

上に述べたように、![]() -特性方向が線形退化の場合は、この

-特性方向が線形退化の場合は、この ![]() に対して

(3.5), (3.6) を

満たす

に対して

(3.5), (3.6) を

満たす ![]() の形の解はないことになるが、

真性非線形の場合はその形の解が作られることがわかる。

その形の解を

の形の解はないことになるが、

真性非線形の場合はその形の解が作られることがわかる。

その形の解を ![]() -膨張波 (j-rarefaction wave) と呼ぶ。

-膨張波 (j-rarefaction wave) と呼ぶ。

![]() -膨張波解

-膨張波解 ![]() は、

は、

![]() (定数) という直線上では定ベクトル

(定数) という直線上では定ベクトル ![]() に等しく、

この直線は、(3.5) より

に等しく、

この直線は、(3.5) より

![]() であるので

であるので

![]() 、

すなわち

、

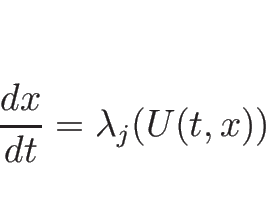

すなわち ![]() -特性曲線になっている。

なお一般に、(3.3) の解

-特性曲線になっている。

なお一般に、(3.3) の解 ![]() に対して、

に対して、

![]() 平面上の曲線

平面上の曲線 ![]() が

が ![]() -特性曲線 (

-特性曲線 (![]() -charcteristic curve)

であるとは、

-charcteristic curve)

であるとは、

つまり、![]() -膨張波は、

-膨張波は、

ことが言える。-特性曲線がすべて (一点を通るような) 直線になっていて、 その直線上で

が一定であるような解であり、 それらの直線群の横断に対して、

は相空間

上でベクトル場

の積分曲線上を動く

![]() を一つ指定すると、

を一つ指定すると、![]() を通る

を通る ![]() に対する

積分曲線が一つ決まる。

その曲線の、

に対する

積分曲線が一つ決まる。

その曲線の、![]() から始まって

から始まって ![]() の増加する方向の

部分 (半曲線) を

の増加する方向の

部分 (半曲線) を ![]() -膨張波曲線 (

-膨張波曲線 (![]() -rarefaction wave curve)

と呼び、

-rarefaction wave curve)

と呼び、![]() と書く。

と書く。

定数ベクトルは (3.3) の解であるから、

単純な ![]() -膨張波解は、

-膨張波解は、

![]() に対して次の形の関数である:

に対して次の形の関数である:

この解 (3.8) は、

(3.3) のスケール変換不変な初期値

一般に、

![]() に対して、

(3.9) を初期値とする

(3.2) の初期値問題を

リーマン問題 (Riemann problem) という。

に対して、

(3.9) を初期値とする

(3.2) の初期値問題を

リーマン問題 (Riemann problem) という。

![]() とは限らない一般の

とは限らない一般の ![]() ,

, ![]() に対する

リーマン問題の解は、膨張波と不連続な解と定数ベクトルによって構成される。

に対する

リーマン問題の解は、膨張波と不連続な解と定数ベクトルによって構成される。

なお、上の膨張波解 (3.8) は、定数ベクトルや

膨張波自身は滑らかな関数 (![]() ) であるし、

定数ベクトルと膨張波の接続部分 (

) であるし、

定数ベクトルと膨張波の接続部分 (

![]() ,

,

![]() 上) では連続になっているが、

この接続部分では微分可能ではない。この微分可能性のない解や、

不連続な関数を解とみなすには、弱解という概念が必要となる。

これについては、4 章で説明する。

上) では連続になっているが、

この接続部分では微分可能ではない。この微分可能性のない解や、

不連続な関数を解とみなすには、弱解という概念が必要となる。

これについては、4 章で説明する。

竹野茂治@新潟工科大学