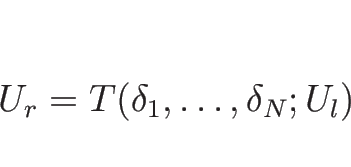

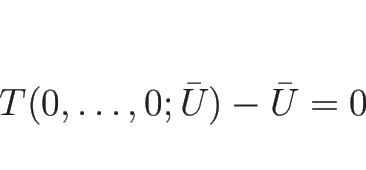

しかし、![]() ,

, ![]() が十分近ければ、

その解が今まで紹介した単純波で構成できることが知られている

([5])。

が十分近ければ、

その解が今まで紹介した単純波で構成できることが知られている

([5])。

双曲型保存則方程式 (5.1) の

すべての ![]() -特性方向が、

-特性方向が、

![]() 内で真性非線形であるか、または線形退化である場合、

内で真性非線形であるか、または線形退化である場合、

![]() 内の各

内の各 ![]() に対し、

に対し、

![]() を含む十分小さい近傍

を含む十分小さい近傍 ![]() (

(![]() ) をとれば、

この

) をとれば、

この ![]() 内の任意の

内の任意の ![]() ,

, ![]() に対して、

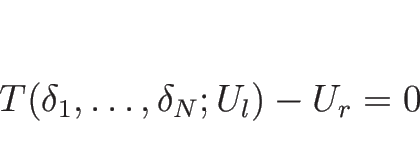

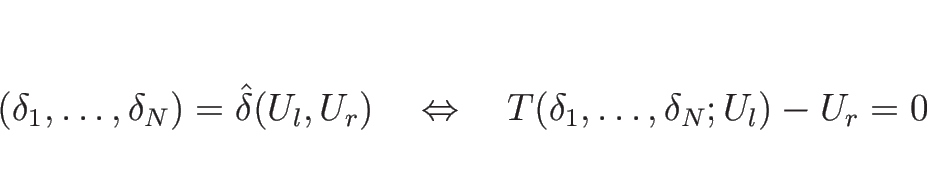

リーマン問題 (5.2) の解は、

原点を出発する高々

に対して、

リーマン問題 (5.2) の解は、

原点を出発する高々 ![]() 個の単純波 (膨張波、衝撃波、接触不連続) と、

それにはさまれる高々

個の単純波 (膨張波、衝撃波、接触不連続) と、

それにはさまれる高々 ![]() 個の定数ベクトル

(一番左と一番右は

個の定数ベクトル

(一番左と一番右は ![]() ,

, ![]() ) によって構成できる。

) によって構成できる。

この定理は、後で説明するように気体の例の場合は

具体的に解を構成する手順を与えられるし、

![]() と

と ![]() が近くない場合でも解が求められる場合もあるが、

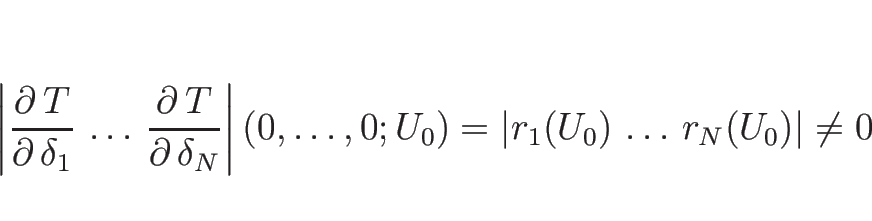

一般の方程式 (5.1) の場合は

陰関数定理によって十分近くの

が近くない場合でも解が求められる場合もあるが、

一般の方程式 (5.1) の場合は

陰関数定理によって十分近くの ![]() ,

, ![]() に対して

解の存在が示せるにすぎず、

具体的に構成するのも難しい。

しかし少なくともそのような

に対して

解の存在が示せるにすぎず、

具体的に構成するのも難しい。

しかし少なくともそのような ![]() ,

, ![]() に対して

必ずその形で

に対して

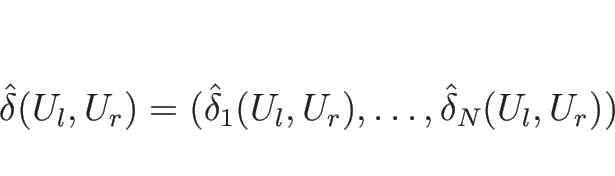

必ずその形で ![]() から

から ![]() へ単純波をつないで

解を作ることができることが保証される。

へ単純波をつないで

解を作ることができることが保証される。

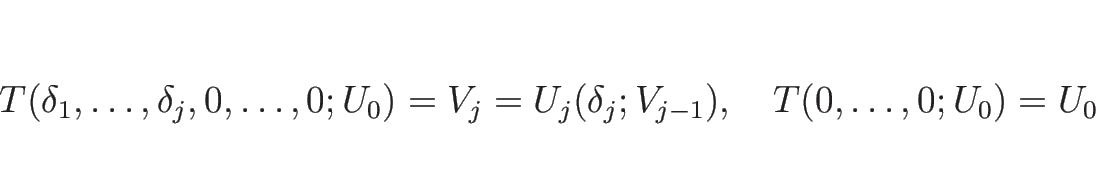

証明

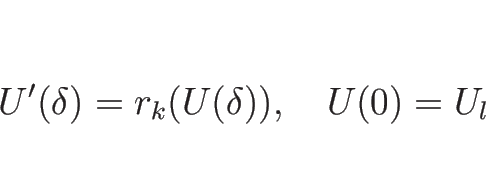

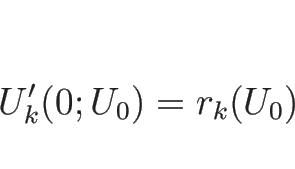

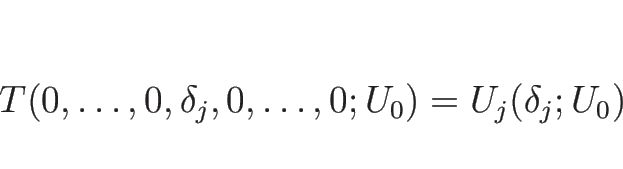

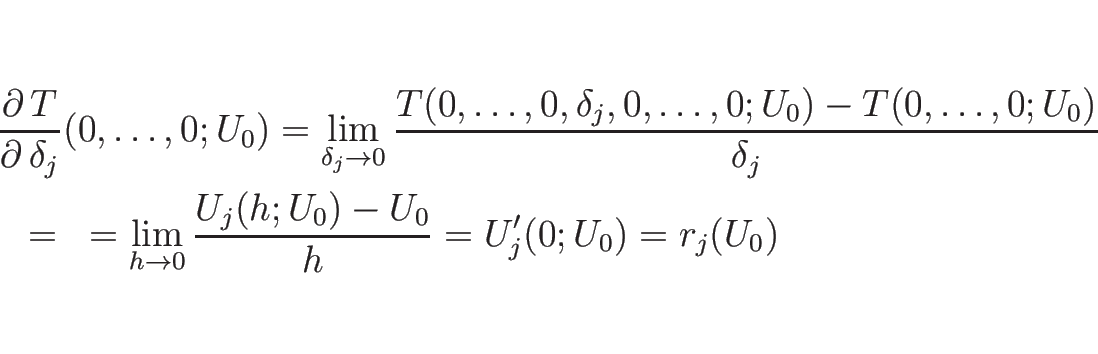

![]() -特性方向が真性非線形である場合は、

命題 5.1 の証明にある

-特性方向が真性非線形である場合は、

命題 5.1 の証明にある

![]() を

を

![]() と書くこととし

(

と書くこととし

(![]() のときは膨張波の右に現われるベクトル、

のときは膨張波の右に現われるベクトル、

![]() のときは衝撃波の右に現われるベクトル)、

のときは衝撃波の右に現われるベクトル)、

![]() -特性方向が線形退化である場合は、

-特性方向が線形退化である場合は、

![]() を

を

このとき、

![]() なので、

なので、

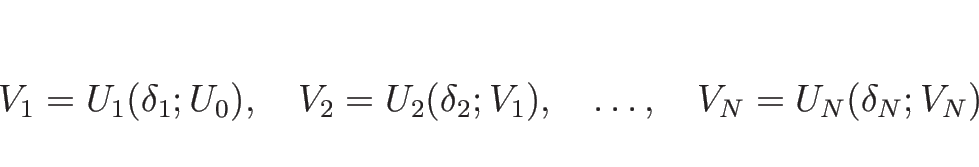

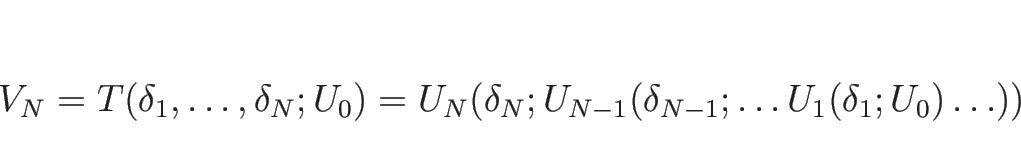

これにより、![]() から

から ![]() までを

までを

![]() (

(![]() ,

, ![]() ,

, ![]() ) によって単純波と定数ベクトルで

つなぐことができ、それによって

リーマン問題 (5.2) の解を構成できる。

) によって単純波と定数ベクトルで

つなぐことができ、それによって

リーマン問題 (5.2) の解を構成できる。

5.2 節の内容、 およびこの定理の証明は、単にリーマン問題の解の存在だけではなく、 このような形の解が一意的に決まることも示している。

竹野茂治@新潟工科大学